Der Eisvogel

Der Eisvogel gehört mit zu den schillerndsten Vögeln in Deutschland und erinnert, durch sein leuchtendes blau-oranges Gefieder, an so manchem Vogel aus den Tropen. Sein englischer Name; „Kingfischer“, trägt er zurecht, da er seinen Hunger aus überwiegend tierischer Nahrung stillt, die er am/in Still- und Fließgewässer erbeutet. Dieses fliegende Juwel ist stark abhängig von Gewässer die unbelastet sind und gleichzeitig ein reichhaltiges Nahrungsangebot zu bieten haben.

Herr Manfred Delpho, von der Fa. Delpho Naturfotografie, hat das nachfolgende Bild © eines Eisvogels, der mit einem erbeutetem Fisch gerade auftaucht freundicherweise ausschließlich für diese Webseite des NABU-Schwäbisch Halls freigegeben, wofür ich mich herzlichst bedanke.

Ein Eisvogel der nach seinenm erfolgreichen Stoßtauchgang mit seiner Beute aus dem Wasser wieder auftaucht Bild Manfred Delpho ©

Systematik:

Zugehörigkeit: Rackenvögel Coraciiformes

Familie: Eisvogel Alcedinidae

Art: Eisvogel

Wissenschaftl. Name: Alcedo atthis (Linnaeus 1758)

Merkmale: Rücken, Flügeloberseite, Nacken und der Oberkopf bis zum Schnabelansatz sind in einem schillernden Azur- Kobaltblau, wobei der Rücken etwas heller ist als die restlichen Körperteile. Seine komplette Unterseite; Schwanz, Bauch, Brust sowie auch ein Streifen an den Augen sind in einem rostigen Braun bis Orangeton gehalten. Kehle und Halsseiten sind leuchtend weiß. Sein langer kräftige Schnabel ist dunkelblau bis grau-schwarz gefärbt. Beine und Füße sind rötlich-orange.

Ein ruhendes Eisvogelpaar an ihrem Gewässer (Bild: NABU- Bilddatenbank, ©NABUCEWE Ralf Patella)

Lebensraum und Lebensweise: Der Eisvogel lebt an fließenden und stillen Gewässern, wobei die Fließgeschwindigkeit an Flüssen und Bächen nicht zu stark sein darf. Außerdem muss das Gewässer auch klare Sicht für den Fischfang gewähren. Zusätzlich benötigt er steile Abruchkanten in den Ufern, in dem er seine Brutröhren einbringen kann. Fehlt eine Abruchkannte gräbt er seine Brutröhre auch in einen dem Ufer nahegelegenen (<100 m) Wurzelteller eines umgefallenen Baumes.

Direkt am Gewässerrand benötigt er Ansitzmöglichkeiten, die in der Regel bis zu 2 Meter über der Wasseroberfläche frei hängen, damit er einen guten Überblick auf das Wasser hat. Zusätzlich dient der Ansitz auch als Sprungbrett, um seine Beute im Stoßtauchgang zu fangen. (s. unten)

Eisvogel und Gebirgsstelze auf einer Sitwarte im typischem Lebensraum (Bild: NABU-Bilddatenbank oh. Name_ID_8367)

Ernährung: Der Eisvogel hat sich auf im und am Wasser lebende Nahrung spezialisiert, die aus kleinen Fischen, Fröschen und deren Kaulquappen, sowie Krebse, Wasserinsekten und deren Larven besteht. Als Spezialist hat er sich eine besondere Jagdtechnik angeeignet, die auch von anderen Vögeln, (wie z.B. Basstölpel und Seeschwalben) angewandt wird. Das Stoßtauchen. Von einem seiner Ansitze oder auch aus dem Rüttelflug heraus stürzt er ins Wasser und schnappt sich seine Beute.

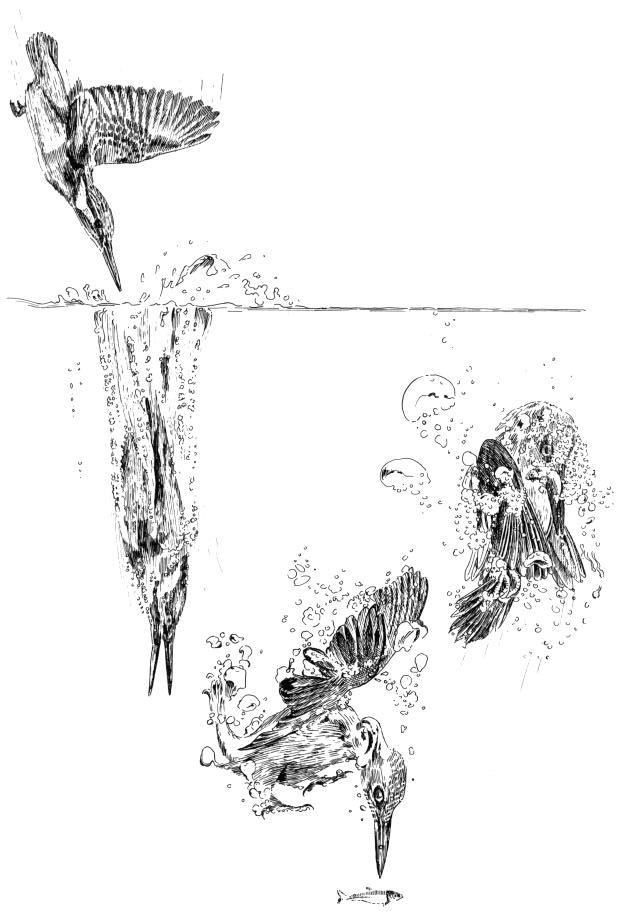

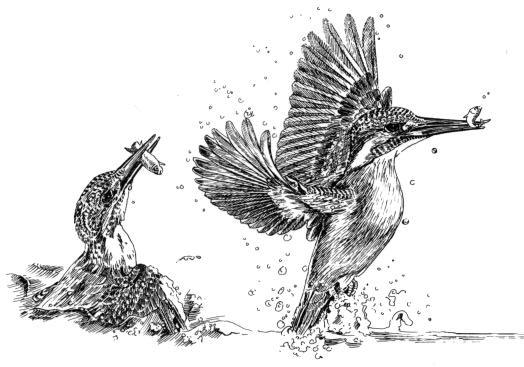

Stoßtauchen als Fangmethode: Die beiden nachfolgendenden Grafiken zeigen, wie der Eisvogel seine Beute im Stoßtauchgang fängt. Im Sturzflug hilft ihm die Tatsache, dass er die Energie, die er über die Geschwindigkeit aufbaut, und mit stromlinienförmig angelegten Flügeln ins Wasser taucht ausreicht, um mit der Beute im Schnabel zu wenden und wieder aufzutauchen. Den Rückflug zur Sitzwarte erreicht er dann wieder mit Muskelkraft

Die Grafiken 1 und 2© wurden mit freundlicher Genehmigung des Herrn Marcus Läkemäker vom „Vogel Verlag im Humanitas-Versand“ ausschließlich für diesen Beitrag der Webseite des NABU-Schwäbisch Hall freigegeben, wofür ich mich herzlichst bedanke.

Grafik 1:

Grafik 2:

Die Grafiken stammen aus dem literatischen Werk von Urs N. Glutz et al: „Handbuch der Vögel Mitteleuropas“.

Eisvogel mit seiner Beute nach dem Stoßtauchgang (Bild: lNABU-Bdb DSC_6729.jpg_Reinhard Paulin)

Fortpflanzung: Die Brutröhre wird waagerecht in einer Abbruchkante/Steilwand, die aus Erde- bzw. Sand besteht, gegraben. Am Ende der 900 bis 1000 mm langen Röhre entsteht ein „Nestkessel“ der Platz für 6 – 7 Eier hat. Abhängig vom Hangmaterial graben beide Partner bis zu einem Monat an der Röhre, bis sie fertig ist. Bei weichem Sand kann sie schon nach 4 Tagen bezugsfertig sein. Der Eisvogel ist Standorttreu und brutet Jahrelang an der gleichen Stelle. Ich kenne eine Stelle am Kocher, wo der Eisvogel schon seit mindestens 10 Jahren ihre Brut aufzieht.

Schon Ende März kann die Erste Brut beginnen, Zweit- und Drittbruten können bis in den August gehen. Die Eier werden im Schnitt zwischen 18 und 23 Tagen von beiden Partnern im Wechsel bebrütet, danach werden die Jungvögel, je nach Fütterungsaktivität 22 – 28 Tage, wiederum von beiden, versorgt.

Schachtelbrut: In einigen Revieren kommt es zu Überlappungen von 2 Bruten. Hier spricht man in der Ornithologie von Schachtelbruten. D.h., dass während die Jungen aus der ersten Brut noch nicht flügge sind, paart sich das Weibchen ein zweites Mal und legt in einer zweiten Brutröhre nochmals ihre Eier ab.

Die erste Brut muss dann vom Männchen alleine aufgezogen werden.

Nun kommt es auch vor, dass das Weibchen sich mit einem zweiten Männchen paart und somit ist der Vater der ersten Brut nicht grundsätzlich auch Vater der zweiten Brut!

Stimme: Oftmals fliegt der Eisvogel so schnell über das Gewässer, dass man ihn nicht zu sehen bekommt, oft hört man ihn nur mit seinem hellen und durchdringenden „ziii“, die aber viele, nicht kennen. Kennt man den Ruf unsere „Blauen Flitzers“ und entdecken den „Juwel“, ist es immer wieder eine Belohnung der Natur.

Zug: In Deutschland sind Eisvögel bis auf seltene Ausnahmen Standvögel.

Gefährdung: ungefährdet

Gefährdung: ungefährdet

Großes Gefährdungspotential hatten früher die zugefrorenen Gewässer, da die Eisvögel massive Probleme hatten ausreichend Nahrung zu finden. Da gab es viele verhungerte Individuen. Durch den Klimawandel ist die Anzahl der eiskalten Winter rückläufig, was für den Erhalt dieser Art schon ein Vorteil ist.

Fragen zum Beitrag können Sie gerne an: peter.trka@gmail.com senden.